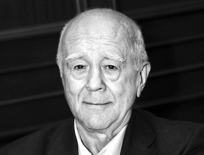

Владимир ЗЕЛЬДИН: «Мы собрались, и вошел Маяковский — красивый, мощный и такой высокий, что подпирал потолок»

Часть II. (Продолжение. Начало в № 45)

«Если с медицинской точки зрения подходить, у меня все анализы 65-летнего человека»

— Вам 97 лет — биологический возраст с паспортным совпадает?

— Может, и нет, но если с медицинской точки зрения подходить, у меня все анализы 65-летнего человека.

— И чувствуете себя на 65?

— По-разному — все от нагрузки зависит. Бывает, каждый день у меня репетиции, а еще ведь спектакли, концертные выступления... Не выпадает и двух дней, чтобы одному посидеть: раньше с собакой всегда гулял — днем и вечером, а сейчас и собаки нет, и гулять некогда. Единственное, на что времени хватит, — отдых в санатории в Барвихе, который возможен благодаря Наине Иосифовне Ельциной — мы с ней хорошо знакомы...

— Вы же с Ельциным, я знаю, дружили...

— Виделись — так будет точнее. Наина — очаровательная женщина, недавно мы у нее были — я, Галя Волчек, Олечка Аросева и Саша Ширвиндт с Наташей, своей супругой, и вот она нам путевки организовала. «Отдохните, —предложила, — в Барвихе недели две».

— Из действующих актеров в мире никого старше вас нет — по поводу того, что вам 97, вы переживаете или этим гордитесь?

— И не горжусь, и не переживаю — об этом даже не думаю. Самое главное для меня все-таки работа, то, что я состою в театре, играю спектакли и могу еще выходить на сцену. Вот как раз к 67-летию Победы небольшой номер подготовил — мне кажется, он получился. Начинается с таких он стихов: «Я не убит, и меня не убить, потому что я русский солдат. Значит, так я устроен, чтоб жить...» — и так далее, а потом это переходит в песню. Театр для меня и есть жизнь — понимаете?

— Вы отличник ГТО, Ворошиловский всадник...

— ...в то время молодежь была такими вещами увлечена...

— ...и смотрите: до сих пор обходитесь на сцене без каскадеров...

— Конечно!

— В «Человеке из Ламанчи» сами фехтуете, танцуете, без фонограммы поете...

— А это нонсенс, считаю, под фонограмму работать. Разное бывает настроение, эмоциональное состояние — все это огромное имеет значение.

Для меня события вне театра, вне дома, в моей стране или же нам дружественной очень важны. Бывшие наши республики разбежались, но в той же Украине многие за русскими замужем, все перемешано, и потом, такой огромный путь вместе прошли... Мы, помня об этом, еще лучше жить будем, вот увидите!

— Сколько спектаклей в месяц вы сегодня играете?

— Около 10 — это немного.

— Немного???

— Иногда, правда, чувствую: надо поменьше — так порой устаю, что думаю: «Боже, откуда же силы брать?».

— Говорят, у вас одно время было со зрением плохо — якобы почти вы ослепли...

— У меня и сейчас плохо.

— Как же на сцене держитесь?

— На сцене это как раз для меня не проблема — хуже то, что не могу нормальным шрифтом читать и пять лет уже не вожу машину.

— Для настоящего актера лучшее лекарство — роль?

— О да: так Юрий Мефодьевич Соломин считает — яркая личность, великолепный артист...

— ...и человек замечательный... Вы однажды разоткровенничались, что не хотите играть прадедушек — неинтересно?

— Нет, почему? — если персонаж понравится, могу согласиться. Большую роль в моей творческой биографии сыграл Юлий Гусман — режиссер кино и театра: можно сказать, творческую жизнь мне продлил. Это же его идеи — «Человек из Ламанчи», «Танцы с учителем», а я все мечтаю поставить монолог старого актера часа на полтора, где будут самые яркие отрывки из двух-трех спектаклей, песни (как военные, так и мирные) и стихи.

Начинаться он будет рассказом великолепного, уникального Миши Жванецкого: «О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким. И красивым. И стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом и дышать кислородом. К моему мнению не будет прислушиваться больше одного человека. Да и эта одна начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром радио и телевидения. И фильм не поставлю. И не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах в Каннах. Времени уже не хватит... Не успею. Никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении никто не встанет... Шоколад в постель могу себе подать. Но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму семь метров в длину... Просто не возьму. Ну просто не разбегусь. Ну, даже если разбегусь. Это ничего не значит, потому что я не оторвусь... Дела... Заботы... И в этом особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него. Против него. Но в нем?! Так же и другое... Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды... Из наших не выйдет. И за мои полотна не будут платить бешеные деньги. Уже нет времени! И от моих реплик не грохнет цирк и не прослезится зал. И не заржет лошадь подо мной... Только впереди меня. И не расцветет что-то. И не запахнет чем-то. И не скажет девочка: «Я люблю тебя». И не спросит мама: «Что ты ел сегодня, мой мальчик?». Но зато... Зато я скажу теперь сыну: «Парень, я прошел через все. Я не стал этим и не стал тем. Я передам тебе свой опыт».

«Объясняться в любви на сцене очень непросто — надо быть искренним, чтобы зритель поверил: влюблен ты по-настоящему»

— Уверен: вы влюблены в жизнь, ну а себя любите? Надо ли себя вообще любить?

— Вы, Дима, такой человек славный и так меня встретили, что мне особенно приятно с вами беседовать и быть откровенным. Признаюсь: я всегда в состоянии влюбленности нахожусь, потому что, как сказал в свое время выдающийся поэт Иосиф Бродский, «женщина — это чудо природы», а еще раньше в своем произведении «Яков Богомолов» Горький писал: «Женщина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, все лучшее наше — для нее, от нее —�все племена и народы, для нее посеяны на земле все цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки все прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над которым кружится весь мир, жаждущий счастья».

Это я к тому, что в молодости, когда у меня не лысина была, а шевелюра, я был, что называется, хорош собой и играл роли, где мне приходилось объясняться в любви, а на сцене делать это очень непросто — надо быть искренним, чтобы зритель поверил: влюблен ты по-настоящему. Я и Фердинанда в «Коварстве и любви» играл, и Теодоро в «Собаке на сене», и учителя танцев...

— ...всех героев-любовников...

— ...и у меня замечательные были партнерши — не буду фамилии называть, потому что могу кого-то забыть, и это будет несправедливо.

Люблю ли себя? Нет, хотя состояние влюбленности меня не покидает: не только в женщин — вообще. В то, что хожу, дышу, участвую в происходящих событиях. Позади огромные трудности, невосполнимые потери, жуткое материальное положение, я знаю, что такое голод и холод, — это естественно, такова жизнь (в ней и негатив есть, и позитив), но если спросить меня: «Владимир Михайлович, вы счастливы?», я отвечу: «Да, безусловно!».

— Сколько живет человечество, столько пытаются люди открыть секрет вечной молодости. Вы, наверное, помните такое произведение Чапека «Средство Макропулоса»...

— ...я даже играл этот спектакль с Любовью Добржанской!

— Тем более. Сегодня за плечами у вас 97 (!) лет, и дай вам Бог до 120-ти, как говорится, и дольше, а в чем секрет вашего долголетия, благодаря чему вы так замечательно сохранились?

— Дима, милый, даже не знаю, потому что в смысле какого-то определенного режима питания или сна ничего особенного не было и нет.

— Ну, давайте тогда так: вредных привычек, как я понимаю, вы не имели?

— Нет!

— «Я никогда, — вы однажды признались, — не участвовал в оргиях, ночных кутежах и загулах»...

— ...правильно, никогда!..

— ...до 80 лет занимались спортом...

— Да — теннисом и водными лыжами.

— А что же насчет питания?

— Питаюсь я безалаберно. Конечно, сейчас не голоден, но никакого правила — тогда-то завтрак, в такое-то время обед и во столько-то ужин — не соблюдаю.

— Со сном то же самое?

— Иногда ложимся с женой в три часа ночи, а то и в четыре, потому что после спектакля звонки, разговоры, обсуждение: смотришь — уже третий час!

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«В сотый раз меня спрашивают о секрете моего долголетия, и в сотый раз я объясняю, что секрета тут нет — есть комплекс причин. Родители, спасибо им, наградили меня здоровым организмом, а я научился этот организм рационально «эксплуатировать» и не дергаться по пустякам, правда, чтобы следовать этому рецепту, требуется некоторая сила воли, а она далеко не всегда, увы, придается таланту.

Свое дело артист Зельдин всегда любил больше себя самого, а себя любил исключительно ради дела — вот и весь секрет. Пианист же свой рояль, свой инструмент настраивает? Безусловно, а скрипач — свою скрипку, дирижер — свой оркестр: так должен поступать и актер, с той лишь разницей, что является и инструментом, и исполнителем в одном лице. Он и дирижер, и оркестр под собственным управлением, а оркестр в ежовых рукавицах держать надо — это нам наглядно объяснил в своем фильме Феллини, а когда инструмент настроен, вычищен до блеска и натерт канифолью, нужно заставить его играть, и тут уж технику должны подкрепить чувство, темперамент и душа «музыканта».

Немаловажно и мое любопытство к жизни — оно тоже способствует омоложению, отодвигает старость. Как говорил мой герой Гульельмо Сперанца из спектакля «Экзамены никогда не кончаются», «человек знает, что он должен умереть, знает, что смерть не заставит себя ждать, — это верно, но в тот момент, когда начинает он жить, как дерево, когда проводит дни, лежа в кресле за чтением книг и газет, конец его не может быть далеким».

Необходимо ощущать жизнь, какой бы она ни была, радостной или печальной — завтра все может перемениться, надо заниматься своей профессией с увлечением и ни в коем случае не превращаться в обывателя, который смотрит на все либо через окно своей квартиры, либо через окошко трамвая. Жизнь проходит мимо, и трамвай тоже — из него надо иногда выпрыгивать, можно на ходу, иначе самого интересного вы как раз и не узнаете. Врачи, конечно, уже советуют мне умерить свой пыл и «заканчивать прыгать», а я вот пока продолжаю, и хотя бывает, усталость испытываю, после отыгранного спектакля она приятная, с удовлетворением пополам.

«Мы, спортсмены, на все смотрим с чисто физической точки зрения», — изрекал мой герой Ладыгин в спектакле «Яков Богомолов» — «человек здоровый», как характеризовали его другие горьковские персонажи. Мой Ладыгин был не слишком симпатичный субъект, хотя выглядел и подтянутым, и элегантным, даже холеным, обожал спорт, но не уважал я его даже не потому, что он циник, презирает умных людей и считает, что в человеке абсолютно все — «физика». Ладыгин не любил женщин, которые «ужасно любят рассуждать», но иногда, думаю я сегодня, нам стоило бы взглянуть на жизнь по-ладыгински, «с чисто физической точки зрения», и полюбить себя чуточку больше, чем обычно мы любим, иногда стоит и вправду заставить себя «делать гимнастику, плавать — и все пройдет», отойдет суета.

Я не оставил студенческой привычки ходить на спектакли в театры, которые мне интересны: как только человек замыкается на себе и своих проблемах, прислушивается не к пульсу жизни, а считает собственный пульс, каждое утро измеряет давление и становится рабом своего капризного желудка, нередко он обнаруживает у себя даже те болезни, которых нет.

Я очень легок на подъем и любопытен, и, может, это выглядит как-то по-детски, но это, извините, не маразм — это мое убеждение: каждый человек, особенно творческий, должен сохранять в себе до седых волос что-то от ребенка.

Мне до сих пор все интересно. Конечно, встаешь иногда утром, и все лень, и хочется дома полежать на диване, и ловишь себя на мысли: «Да пропади все пропадом!», а потом как-то все-таки собираешь себя по частям.

Если вечером я свободен, обязательно иду в театр. Очень люблю Галю Волчек, ее «Современник», так как же мне не пойти, не посмотреть в новой роли Игоря Квашу, Марину Неелову, Валю Гафта?! Олега Ефремова я обожал, и знаете, мне иногда кажется, что умер он от тоски, от отсутствия перспективы. Я тут вдруг вспомнил, как в фильме Нахапетова «Враги» по Горькому, умирая, его герой говорил: «Иди, мне больно. Дайте же отдохнуть», — и лицо было такое усталое.

А Марк Захаров? Могу ли я пропустить у него хоть одну премьеру? А Костя Райкин? Неистовый он какой-то — как с таким ритмом справляется? Ума не приложу — дай Бог ему здоровья!

Кстати, его отца я мог слушать часами — я ведь видел его первые шаги на эстраде. Какие у нас гениальные были актеры! Коля Крючков, Петя Алейников, Боря Андреев: русский театр — это же явление! А кинематограф? Эйзенштейн, Пудовкин, Пырьев, да мало ли еще имен — такими людьми надо гордиться, а мы совсем не умеем...

Мы любим горькие истины изрекать, ругать, свергать, что под руку попадется, а нужно милосерднее быть и великодушнее.

Меня, естественно, часто спрашивают: «Вам той страны не жаль?». Не то чтобы жаль — мне обидно, что переделывать ее мы стали как-то уродливо. Можно было, наверное, без таких чудовищных обойтись потерь, но мы и тут оказались верными сталинскими наследниками, а я вот не могу забыть о тех беззащитных, что лежат с той войны в земле, и предать их не могу — я ведь благодаря им жив остался...».

«Молодость — это недостаток, который быстро проходит, поэтому старайтесь не растратить ее по пустякам»

— Еще раз вас процитирую: «Нельзя быть загнанной лошадью, во всем надо знать меру, и единственный способ продлить творческий марафон — оставлять время на отдых»...

— Молодежи я всегда говорю: «Молодость — это недостаток, который быстро проходит, поэтому старайтесь не растратить ее по пустякам». Свою я, может быть, и растратил, но, несмотря на это, судьба сложилась, и даже не в количестве ролей дело — можно сыграть одну-две, но так, что они останутся в памяти — и зрительской, и твоей собственной.

...Знаете, Дима, что еще важно? Я никогда никому не завидовал и не завидую до сих пор. Наша профессия связана с конкуренцией, завистью, но мне это чуждо — если я еще в 50 лет в «Учителе танцев» играл и вводил уже на свою роль молодого Федора Чеханкова, о чем-то это же говорит! Не каждый актер поделится ролью, принесшей успех...

— Вы до сих пор ежедневно по полтора-два часа гуляете?

— К сожалению, нет — как собака умерла, перестал. Пес наш 17 лет прожил — потрясающий друг, все понимал! Мы с женой собачники: моя Иветта Евгеньевна образованнее, умнее меня — окончила МГУ, факультет журналистики, работала в Бюро пропаганды...

— ...советского киноискусства...

— ...и у нас был великолепный пес.

— Дворняга?

— Да, которого мы Борисом Николаевичем назвали — в честь Ельцина. Почему? Вета подобрала его в январе, в холод, — этот щенок замерзал и так пищал жалобно... Принесла собаку домой, а Бориса Николаевича как раз из Московского горкома...

— ...погнали...

— Я между тем очень ему симпатизировал — такой русский был человек, добрый, щедрый...

— ...широкая душа!..

— ...и пса мы решили назвать Борей. Подошла как-то из «Вечерней Москвы» корреспондентка: «Владимир Михайлович, можно у вас интервью взять?». Я согласился: «Да, только давайте по телефону». — «Ну, хорошо», и вот она спрашивает: «Животных вы любите?». — «Конечно, особенно лошадей — я же кавалерийскую школу окончил, диплом Ворошиловского всадника имею». — «А кошка или собака у вас есть?». — «Собака — ее мы нашли». — «Как же назвали?». — «Борис Николаевич». — «Да вы что? Нашего президента не уважаете?» (к тому времени Ельцин уже президентом России был избран). Я рассмеялся: «Ну почему? Уважаем, мы его выбирали, но дело в том, что он через трудности прошел, и собачка наша тоже».

— Сам Ельцин об этом знал?

— Да, представляете? Журналистка опубликовала статью в «Вечерке», и все стали мне звонить, потому что заголовок такой был: «Как я спас Бориса Николаевича» — и снимок: я с собакой. Ельцин умница, все понял правильно, и Наина Иосифовна тоже. Сколько мы на приемах встречались, уже не помню, но когда Борис Николаевич перестал быть президентом, передал свои полномочия Путину, пришел с Наиной Иосифовной ко мне на «Человека из Ламанчи». После спектакля мы пили чай, он подарил мне часы, книжку свою... — совершенно потрясающий человек! Я еще Наину Иосифовну с Мариной Алексеевной Ладыниной познакомил: когда Ельцины были студентами, они «Свинарку и пастуха» смотрели, так что это было им близко.

— В одном из интервью вы сказали: «Обо мне вся Москва говорила, а я в гримуборной Театра Красной Армии жил»...

— Да, это так.

— Прошли годы, и вы, выдающийся актер, которого по-прежнему знают все, обитаете в крошечной двухкомнатной квартире, где с женой буквально задеваете друг друга боками, — площадь ее — 28 квадратных метров...

— Не 28 — 31.

— Ну, пусть даже и так, а правда ли, что, придя к вам в гости, удивленный Геннадий Хазанов воскликнул: «В такой квартире может жить только очень хороший человек!»?

— Да, когда у меня какой-то был юбилей (кажется, 70-летие), после банкета коллеги решили ко мне заехать — я рядом с театром живу. Был и Махмуд Эсамбаев, и Андрюша Миронов (ныне покойные), и Гена Хазанов — много народу, а сесть негде, и все стояли. На полчаса заскочили — выпить по бокалу шампанского.

Квартирка и вправду маленькая, но в ней хорошая аура, там очень дорогие мне люди бывали, я к ней привык... Не думаю, что мне отказали бы, если бы попросил трехкомнатную, — наверняка пошли бы навстречу, но я сам не хочу.

— Не в метрах счастье?

— Не в метрах, конечно. У меня есть своя комнатка, у Веты своя, правда, не было никогда кабинета, о котором мечтал и где мог бы работать над ролью.

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Я действительно из тех, кто «не был, не состоял, не участвовал» — звания себе просить не ходил, не выпрашивал никогда и прибавок к зарплате. Первое свое звание «Заслуженный артист РСФСР» я получил, наверное, за роль адмирала Сенявина в спектакле «Флаг адмирала», но уже после того, как стал лауреатом Сталинской премии, в 1954 году, а «Народного СССР» мне дали только к 60-летию, и все выходило как-то само собой, я даже был удивлен. Вот и ордена и медали (а их у меня оказалось много, одних орденов Трудового Красного Знамени — три) я никогда не «организовывал».

Меня знают, меня, смею надеяться, уважают, но официальной карьеры я ведь не сделал. Никогда не был пионером и комсомольцем — даже в партии и то не состоял: можно сказать, историю родной страны прошляпил. Юность моя пришлась на 20-е годы — тогда членство в политических и общественных организациях обязаловкой еще, видимо, не стало, а неучастие в общественной жизни не квалифицировалось как криминал и не каралось так страшно, как потом.

В Коммунистическую партию (другой тогда не было) меня звали постоянно. Ну как же — уважаемый артист, служит в военном, ведомственном театре, который напрямую подчиняется Главному политическому управлению: непорядок! Меня звали, уговаривали, а я все отнекивался — у меня и аргумент железный имелся. Чтобы стать членом КПСС, объяснял я, мне же следует совершить некий героический поступок, который бы дал право настоящим коммунистом себя считать, чтобы в «Правде» или в «Известиях» написали — и с портретом на первой полосе, а я ничего такого не совершил. Просто так вступить и быть? — это несерьезно, и в конце концов вопрос сам собою завял, но вне стен театра многие были просто уверены, что Зельдин — член партии: а как иначе?

Когда главным режиссером в театр назначили Ростислава Горяева, он как-то вызвал меня к себе, стал расспрашивать о том о сем и задал вопрос, как ему казалось, дежурный: «А вы член партии?». — «Нет». — «А Касаткина?». — «Тоже нет». — «А Нина Афанасьевна Сазонова?». — «Да нет же!», и я до сих пор помню выражение его лица. Потрясение! — для армейского театра это был, наверное, нонсенс, ЧП, а главное, чего не мог Горяев понять, — как нам это удалось.

Есть очень правдивая история на эту тему из жизни Раневской: уже в преклонных летах Фаина Георгиевна вдруг объявила, что хочет вступить в партию, а когда потрясенные друзья спросили ее, с какой это вдруг стати, ответила: «Хочу узнать, что эта б... Марецкая на партсобраниях обо мне говорит». Партсобрания же были тогда закрытыми, хотя весь театр рано или поздно (чаще рано) узнавал (и в деталях), что и как на них обсуждалось. Так было везде — не только в нашем театре, а я и без всякой партии в курсе был, что обо мне говорят. Думаю, и Фаина Георгиевна прекрасно знала, что о ней думает ее подруга Вера Марецкая, но лично меня эти «закрытые» разговоры никогда не волновали».

«Никому не доверяю рубашку, трусы и носки: мужчина должен сам приводить их в порядок»

— Вы свое белье до сих пор сами стираете и гладите?

— Не гладил уже давно — мне помогает театр, но люблю это делать самостоятельно. Никому не доверяю рубашку, трусы и носки: мужчина должен сам приводить их в порядок.

— Говорят, вы настолько не дружите с техникой, что не знаете, как подойти к мобильному...

— Ну, подойти-то могу (смеется), но с техникой действительно не дружу: компьютера у меня нет, да и мобильник с собой не ношу.

— Жена вас намного моложе?

— На 18 лет.

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«С моей нынешней женой Иветтой Капраловой нас познакомил Володя Сошальский: на заре туманной юности они вместе сыграли в фильме «Матрос с «Кометы» и были знакомы давно — в общем, Володя нас с Ветой в каком-то смысле сосватал.

Вета к тому времени окончила факультет журналистики МГУ и работала в Бюро пропаганды киноискусства редактором, а бюро это, если современным языком выражаться, было нашим с Сошальским общим менеджером.

Однажды мы с Володей зашли к Вете, и она организовала нам поездку, кажется, в Рыбинск, а потом помогла сделать несколько концертов, после чего я пригласил ее в ресторан «Националь». Собственно, я и Володю позвал тоже, но он в последний момент как-то незаметно «слинял» (так и не знаю, случайно это у него вышло или хотел оставить нас наедине). У ресторана меня встретила, как сейчас помню, очаровательная девочка в малиновых гетрах — ее светлые волосы сияли вокруг головы, и сама она тоже сияла: мне казалось, что Вета всегда улыбается.

Уже потом девочка мне призналась, что была немного разочарована моим внешним видом — старым тулупом и шапкой-пирожком, а тогда, за обедом, я узнал, что школьницей Вета много раз смотрела спектакль «Учитель танцев», а еще — что была замужем и недавно развелась. После первого свидания я ее проводил домой. Жила она у мамы, в крошечной квартирке в начале Якиманки, с видом на кинотеатр «Ударник» — будущая моя теща служила директором Дома пионеров на Полянке, и в служебном доме ей выделили (или даже специально построили) такую странную, но милую квартирку в двух уровнях, с отдельным входом со двора.

Вернувшись домой, Вета, как она мне потом рассказывала, радостно поведала маме: «Угадай, с кем я была в ресторане?». Мама, естественно, не догадалась, а услышав, что ее дочь кутила с Владимиром Зельдиным, не сумела скрыть разочарования: «Так он же старый!». Мне между тем было тогда 47 лет — в общем, теща меня приняла не сразу, но дочь к ее комментарию не прислушалась. Ухаживая за Ветой, я часто бывал в этом доме, какое-то время потом мы жили все вместе — я приходил после «Учителя танцев» усталый как собака, и Анастасия Николаевна в ночи потчевала меня очень вкусными щами.

Мы уже 50 лет вместе: Вета — мое рулевое колесо, моя правая рука, мои глаза, наконец. Как и прежние мои жены, Вета, я считаю, умнее меня, образованнее и эрудированнее — часто помогает советом, знает мои привычки, недостатки, желания, умеет скрашивать и сглаживать конфликты, хотя, когда у актера в доме «свой» режиссер, это не просто.

Меня часто спрашивают: «Кто так шикарно вас одевает?». Это Вета, ее заслуга — все не может, наверное, забыть мою ужасную шапку-пирожок. Как бы там ни было, мои пестрые элегантные жилеты и бабочки всевозможных цветов появились и «узаконились» вместе с Ветой».

— А вы по-прежнему так же интересуетесь девушками, как всю свою жизнь?

— О, я очень люблю молодежь!

— За дамами приударяете?

— А как же! Когда прихожу в театр и встречаю актрису, говорю неизменно: «Какая у тебя новая кофточка красивая, какая прическа...». Ей это приятно — мужчина внимание обратил!

— Одна из девушек, зная, что сегодня я буду с вами встречаться, поручила мне признаться от ее имени вам в любви — это Тамара Гвердцители...

— Ах, Тамарочка! Мы же с ней в «Человеке из Ламанчи» играем — она удивительно умная, воспитанная, добрая, скромная. Гвердцители настоящая звезда, она, я считаю, принадлежит к аристократии эстрады, и мне очень импонирует, что решила открыть другую грань своего таланта и мастерства — именно в нашем спектакле. Волновалась безумно, но справилась с ролью Дульсинеи блестяще.

Тамарочка необыкновенный музыкант, в совершенстве владеющий своим инструментом — фортепиано (я уже не говорю о голосе, темпераменте)... Что вы, она очаровательна!

— Задам вам очень непростой личный вопрос: я читал, что ваш единственный сын погиб в 41-м, — при каких обстоятельствах?

— Он совсем маленьким был... Когда жена с сыном уехали в эвакуацию, ребенок какую-то инфекцию подцепил. Это произошло в Киргизии, и спасти его не смогли. Там и похоронили, во Фрунзе (ныне — Бишкеке).

«Зашла седая величественная Ахматова — и я обалдел. Даже со стула не встал, у меня чуть сердце не остановилось! Прислонилась к двери и смотрела на меня внимательно, а я на нее. Молча...»

— Многие выдающиеся люди прошли через вашу жизнь: страшно даже произносить, но вы с Владимиром Маяковским встречались...

— Ну, не встречался — просто несколько раз его видел. У нас в Филимоновском переулке, в полуподвале, был Дом актера, и я хорошо помню этот небольшой зрительный зал, сцену, кулисы, буфет и недалеко от него бильярдный стол... В этом помещении должна была состояться встреча Маяковского со студентами, и вот мы собрались и вошел стриженый Маяковский — красивый, мощный и такой высокий, что подпирал потолок. Студенты старались каверзные вопросы ему задать, чтобы он где-то запутался, но Владимир Владимирович блистательно, без пауз, под хохот и аплодисменты на них отвечал — такая вот встреча.

Потом их было много — к примеру, приезжал в Дом актера Илья Эренбург — удивительный журналист и писатель, интереснейший человек. Еще я застал, хоть и совсем мальчиком был, открытые дискуссии с участием Луначарского — по-моему, это в Саду имени Баумана было.

— В конце 20-х?

— Ну где-то так. Ничего я практически не понимал, но сам факт, что такое общение происходило, запомнил, а разве можно забыть Политехнический музей и поэтические вечера, когда зал от количества желающих послушать ломился?

— Говорят, к вам за кулисы Анна Ахматова приходила...

— Да, прямо в гримерку, причем меня же никто об этом не предупреждал. Я в «Учителе танцев» играл, а Нина Антоновна Ольшевская...

— ...мама Алексея Баталова...

— ...да, которая и актрисой была, и режиссером, с ней общалась, и когда Ахматова приезжала в Москву, она всегда останавливалась в их доме. Ольшевская была замужем за Виктором Ардовым — был такой писатель-сатирик...

— ...и драматург...

— ...и вот начался антракт, я сижу в гримуборной, и тут Нина Антоновна входит: «Володечка, к тебе Анна Андреевна Ахматова». Зашла седая величественная женщина — я обалдел. Даже со стула не встал, у меня чуть сердце не остановилось! В то время уже вышло это Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», началась травля ее, Зощенко... Такая достойная, красивая, немногословная... Не помню уже, что она мне сказала, — может, и ничего: прислонилась к двери и смотрела на меня внимательно, а я на нее. Молча...

«Уланова улыбнулась: «До сих пор на станке занимаюсь», — взяла мою руку и на ногу свою положила: «Смотри, какая нога!»

— Простите за интимный вопрос, но слышал, будто вы коленки великой Улановой щупали...

— В тот день 60-летие Игоря Моисеева в зале Чайковского отмечали. Пришли Марина Тимофеевна Семенова...

— ...прекрасная советская балерина...

— ...Володя Васильев и Галина Сергеевна. Она одно время вела класс, в котором Катя Максимова (царствие ей небесное!) занималась, и вот антракт, я подошел: «Здравствуйте, Галина Сергеевна, что вы, как вы?». Она улыбнулась: «До сих пор на станке занимаюсь» — взяла мою руку и на ногу свою положила: «Смотри, какая нога!». Действительно, твердая — мышцы разработаны. Если честно, удивился, что она так поступила: Уланова была строга, а тут настроение хорошее, что ли, было...

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Однажды на чьем-то юбилее в Большом театре я оказался рядом с двумя великими балеринами Мариной Тимофеевной Семеновой, Галиной Сергеевной Улановой и великим танцовщиком Володей Васильевым, с которым мы дружны много лет. Стоя за кулисами, мы о чем-то болтали, и вдруг Уланова, поведав, как до сих пор ежедневно по два часа занимается станком, хватает меня за руку и совершенно серьезно, как девочка, которой не верят, просит: «Нет, ты пощупай, Володя, какие у меня еще сильные ноги!». Я, доложу вам, не без смущения, но и не без удовольствия «пощупал» коленки несравненной Улановой, а потом подумал: «Все-таки забавные мы старички. Таких не будет уже, мы последние могикане, и мы молодцы, если в наши годы нам еще так хочется жить».

Ну а потом я случайно наткнулся на автобиографическую повесть «Летят мои кони...» Бориса Васильева. Начал листать просто потому, что хорошо его знаю, и наткнулся там на рассказ, поразивший меня в самое сердце. Васильев с невероятной нежностью, теплотой и, главное, отчетливостью вспомнил некоего доктора Янсона из своего детства — старый сутулый человек с саквояжем и зонтом вместо трости в любую погоду, без выходных и праздников шагал по улицам Смоленска к своим пациентам. Доктор никогда и никуда не спешил — смотрел на часы, только когда измерял пульс или температуру, всегда согревал руки, щупая детские животы, чтобы не было ребятишкам щекотно, и вдруг совершенно ясно, как в кино, я увидел эту картину...

Сходство наших с Васильевым детских впечатлений было поразительным: и в моем детстве был такой человек, который точно так же, с саквояжем, ходил по улицам города — только другого города. От этого перехватило дыхание, вспомнилось все, и я перелистал повесть назад, снова открыл на первой странице, еще раз вчитался, и опять все совпало — это оказалось и мое настроение.

«Еще размашисто рысят кони, еще жив в душе моей праздник, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах вороватые поцелуи случайных женщин... Еще хочется пробежаться босиком... Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда...

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена, и каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик.

Чувства притупляются, как боевые клинки: об них уже не обрежешься, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя под грузом антикварной рухляди не скрипит. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко — я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, с нее возвращаясь...

Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие раны».

Нет, все-таки прав был тот умник, который сказал, что наши воспоминания — это единственный рай, из которого никто нас взашей не выгонит».

«Нас мало, юных, окрыленных, не задохнувшихся в пыли...»

— Махмуд Эсамбаев — гениальный, на мой взгляд, танцовщик и замечательный человек, единственный, кому в советское время разрешили сфотографироваться на паспорт в папахе, с которой он не расставался, а это правда, что свою любимую, наверное, больше жизни, легендарную папаху Эсамбаев вам на 70-летие подарил?

— Да, она у меня — я даже иногда в концертах в ней выступаю... Махмуд вышел тогда на сцену с буркой на руке, в папахе (как всегда) и воскликнул: «Володя, я свою папаху ни перед королями, ни перед президентами не снимал, а вот перед тобой снимаю — и дарю!». Снял, лысый остался и надел ее на меня. «И бурку, — добавил, — прими: ее вышили наши чеченские девушки» — эти подарки я до сих пор храню.

— После того, что вы о себе рассказали, баловнем судьбы вас назвать можно?

— По-моему, нет. За всем, чего я достиг, стоит большой труд, к тому же компромиссов так же, как суеты, искусство не терпит. Нет, я не баловень судьбы и никто мне ни в чем в смысле профессии не помогал — у меня не было папы, который руководил бы театром, и в кинематографе не было своего режиссера...

— Глядя на вас, я думаю, что вы и старость — понятия несовместимые, но вы сказали однажды: «Старость — это на самом деле счастье»...

— Нет, нормальная старость — это состояние, когда можешь работать и приносить определенную пользу, когда ты не в тягость окружающим, а если не так все, лучше, считаю, уйти раньше, чем допустить, чтобы тебя под руки водили...

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«Старость — это то, что ты хочешь ею считать.

«Проклятая, отвратительная старость, — скрипел и ныл мой Серебряков, как капризный jeune premier Александринского Императорского театра, — черт бы ее побрал! Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть... Тут — как в ссылке: каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других, бояться смерти... Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят простить мне моей старости!».

Я Александра Владимировича Серебрякова люблю, я к нему снисходителен, но этих его убеждений не разделяю — я по духу другой герой, предпочитаю старости своей не замечать, и, смею надеяться, у меня это выходит. До сих пор все не хочу забывать совет Алексея Дмитриевича Попова: не уставая, черпай впечатления из жизни, фиксируй их и укладывай в архив памяти, на всякий случай — а вдруг пригодится?

Ближе серебряковского мне пастернаковское, возвышенное:

Но старость — это Рим, который

Взамен турусов и колес

Не читки требует с актера,

А полной гибели всерьез...

Старость — это искренность. И естественность. И полное отсутствие позы.

Старость — это когда многое кажется просто, но не потому, что старики «склонны все упрощать»: разнообразие жизни им хочется свести к элементарным вещам, а «просто» потому, что в жизни действительно очень многое просто и ясно — надо только однажды отделить себя от суеты.

Старость — это когда живешь медленно, и хотя чувствуешь, что годы летят быстро, движешься, не торопясь, не потому, что от быстрого шага сердце начинает колотиться, как птица, а потому, что каждую минуту, каждый день ценишь выше и стараешься все запомнить.

Старость — это когда дети, родившиеся у тебя на глазах, сами становятся родителями, и когда замечаешь морщинки — не у своего отражения в зеркале, а у женщин, которых любил, и у друзей, с которыми «бегал стометровку», у тех детей, которые, казалось, только вчера стали родителями.

Старость — это когда начинает казаться, что люди вокруг стали умирать чаще: это значит, что у тебя появилось собственное кладбище и дорогих тебе могил там все больше. И все больше мучат тебя не-встречи — с теми, кто еще недавно был рядом, в успехах и в неудачах. И нестерпимо жаль, что поколение легендарных стали забывать, а в труппе Театра Армии таких «помнящих» теперь только двое — Николай Пастухов и я.

Старость — это когда вдруг понимаешь, как далеко вперед ты удрал. Ты рассказываешь о том, что было вчера, а в ответ тебе недоумение: «Вы все про каких-то допотопных». Не верят, глупенькие, что это было, что потрясало.

Старость — это когда уже ничего не боишься и ничто не способно тебя испугать. Когда можешь все сказать и все стерпеть — сделать себе такой «подарок».

Старость — это когда живешь, как тебе удобно, и общаешься с теми, кто тебе приятен, и этот «подарок» уже тоже можешь себе позволить.

Старость — это когда мало соблазнов. Не потому, что «сил нет» или «желаний мало», а потому, что стоящих желаний и ослепительных соблазнов в мире на самом деле немного — лучше сосредоточиться на чем-то одном-единственном.

Старость — это когда становишься добрее.

Я по-прежнему работаю, сидя на кухне, хотя всю жизнь мечтал о кабинете — просторном, уставленном книжными полками, с диваном и большим письменным столом, с картинами и фотографиями на стенах.

Я по-прежнему работаю ночью, когда моя семья засыпает. Ночь — самое хорошее время: тихо, спокойно.

Я по-прежнему живу в своей маленькой 28-метровой квартирке, потому что не к тому, чтобы жить «шире» и «выше», имел в своей жизни стремление. Влюбленный в профессию актер ведь играет, не думая о славе, а потому, что не играть не может, и хотя таким уж альтруистом я не был, что-то попросить или взять для себя мне и в голову не приходило. Я часто просил и брал для других, а для себя было стыдно: что скажут люди? — жили ведь рядом те, у кого не было и того, что имел я.

Даже сейчас, когда я спрашиваю жену: «Что тебе на день рождения подарить?», она шутит: «Третью комнату — я сделаю тебе такой кабинет, из которого ты и выходить не захочешь!». Недавно я мог поменять свою квартиру на большую, трехкомнатную, на своем этаже, но уже не хочу — здесь были такие люди, эти стены такие хранят воспоминания...

Почувствовать себя на старости лет Березовским? Не дай Бог! Как прошла жизнь, так и прошла, и не вздумайте в старости жалеть о несбывшемся. Как говорит мой «человек из Ламанчи», «не важно, будешь ли ты победителем или побежденным — каждый должен исполнять свой обет».

Пусть отсутствие кабинета и книжного стола останется самой большой неосуществленной мечтой Владимира Зельдина, но другое-то осуществилось. Я выхожу на сцену, все еще выхожу, все еще хочу выходить, и зритель очень доброжелательно и хорошо меня принимает: для меня это самое дорогое.

Старость — это на самом деле счастье.

Время, когда ты способен остро осознать, что же такое счастье.

Старость — это когда возвращаются идеалы. Когда ясно понимаешь, что есть в жизни нечто незыблемое — как, впрочем, и совершенно типичное, и невероятно банальное. Хотя, если об этом говоришь вслух, кажешься окружающим занудой.

Старость — это когда точно знаешь, что ты на этой земле гость и рано или поздно уйдешь. Налегке, ничего в дорогу с собой не взяв. Знаешь и не боишься. Чтобы понять это, надо остановиться и перестать бежать, а перестать бежать, кажется молодым, — значит признать себя старым: замкнутый круг!

Старость — это то, чего не надо бояться: только повторяйте за мной, как молитву, строчки Набокова:

Нас мало, юных, окрыленных,

Не задохнувшихся в пыли,

Еще простых, еще влюбленных

В улыбку детскую земли.

Мы только шорох в старых парках,

Мы только птицы... Мы живем

В очарованье пятен ярких,

В чередованье звуковом.

Мы только смуглый цвет миндальный,

Мы только первопутный снег,

Оттенок тонкий, отзвук дальний,

Но мы пришли в зловещий век.

Навис он, грубый и огромный,

Но что нам гром его тревог?

Мы целомудренно бездомны,

И с нами звезды, ветер, Бог.

«Мы не знаем, как победить нищету, голод и холод, но каждый вечер вы приходите в театр и ждете наших слов...»

— Теперь вопрос из области фантазии: сколько лет хотели бы вы прожить, если бы от вас это зависело?

— Затрудняюсь ответить, хотя две жизни, можно сказать, прожил. Был такой замечательный (царствие ему небесное!) композитор Оскар Строк, написавший песню «Два друга», — ее запретили, но, несмотря на это, на свой страх и риск на фронте я иногда ее исполнял: хорошая музыка, в ритме вальса...

Когда у композитора был юбилей, он мне написал: «Володечка, посылаю тебе ноты — эту песню ты, как никто, пел, и я хочу, чтобы она звучала на моем 80-летии. Ты знаешь, прожил я 80 лет, а такое впечатление, будто и не жил...». Видите, сколько бы тебе ни было лет, все равно интерес к жизни, событиям, людям, к тому, куда прогресс движется, не угасает... Я ведь, заметьте, жил, когда не было телевидения...

— ...мобильных телефонов, интернета...

— ...и даже в космос Гагарин еще не летал. Конечно, за всем этим наблюдать интересно, но кому-то быть в тягость не дай Бог.

Из книги Владимира Зельдина «Моя профессия: Дон Кихот».

«По нынешним меркам я скучный тип. Консерватор и ретроград. Верен старым друзьям и идеалам, гробам и могилам. Для меня, хоть ты тресни, существуют святые понятия: Россия, Родина, армия, Великая Отечественная война, я не признаю многих «измов» в искусстве. Нет, пусть они существуют: молодежи нужна арена, необходима возможность самоутверждаться, каждый молодой человек в жизни должен, наверное, попробовать сам изобрести велосипед, но мне это уже скучно. Из последних сил даже эмансипации сопротивляюсь — до сих пор, например, пытаюсь уступить женщине место в трамвае или поднести ей тяжелые сумки и в дверях пропускаю даму вперед: автоматически.

Жизнь сегодня страшно торопится и каждый день что-нибудь пересматривает: законы, правила, нормы, но бежать, как предлагал небезызвестный литературный герой, впереди прогресса у меня не то чтобы нет сил — желания нет. Впрочем, этим и в молодости не грешил — всегда собственное мнение старался иметь, хотя никому его не навязывал и не навязываю. Что делать, если я до сих пор уверен: скромность — лучшее украшение мужчины и творческого человека?

Главными человеческими качествами я почитаю любовь, доброту и способность к состраданию. Наверное, сегодня это звучит даже оригинально, но с легким сердцем вслед за Пастернаком я повторяю: «Быть знаменитым — некрасиво». Я, может, и живу так долго только потому, что никогда и никому не завидовал — не ощущал этой странной потребности. Я умею и люблю восхищаться другими: вот Юрий Яковлев, например, артист восхитительный, и я всегда рад это сказать, обрадоваться его новой роли, большому успеху.

В чьих-то глазах я, видимо, неисправимый романтик, но не считаю это большим грехом. По всей вероятности, мой романтизм порожден не столько принадлежностью к определенному амплуа (я ведь успел побывать на сцене не только героем-любовником, но и гротесковым артистом, о чем мало кто знает), сколько свойством натуры.

На протяжении моей долгой жизни мода на романтизм много раз менялась. Романтизм обожали, романтизм презирали, иногда он вовсе оказывался «в загоне», но подозреваю, что такое качество, как склонность к романтике и мечтательность, будет существовать вечно. Для всякого нормального человека это естественно — мечтать и стремиться к цели, желать стать лучше, думать о чем-то высоком, красивом».

— В завершение нашей беседы я очень хотел бы попросить вас прочесть Набокова, который, кроме блистательной прозы, замечательные писал стихи — я знаю, вы их любите...

— Дима, прежде чем Набокова читать, поскольку сегодня День театра...

— ...поздравляю вас!..

— ...спасибо, я должен признаться в том, что слишком люблю театр и хочу, чтобы так же сильно любили его и вы, и ваши читатели. Актеры не выигрывают войн, не делают революций, не строят города, мы не знаем, как победить нищету, голод и холод, но каждый вечер вы приходите в театр и ждете наших слов, и помешать этому не могут ни войны, ни революции, ни голод, ни холод. Вот почему вы идете к нам? Развлечься...

— ...очиститься...

— ...отдохнуть, а зачем вам наши слезы? Мало своих? Или, может быть, потому, что иногда мы вместо вас плачем?

Наша беседа была очень интересной, и я не прощаюсь с вами в надежде еще раз побывать в Киеве, который безумно люблю. Для меня Украина — страна необыкновенная: огромного таланта, теплоты, каких-то своих легенд, поэтому хочется пожелать всем счастья. На память почему-то сейчас Бунин пришел — помните его «Вечер»?

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне...

Я вижу, слышу, счастлив.

Все во мне.

Дмитрий Гордон добровольно сложил полномочия депутата Киевсовета

Дмитрий Гордон добровольно сложил полномочия депутата Киевсовета Сокурсник Владимира Путина Юрий ШВЕЦ: «Позволить себе с Трампом такие выкидоны, как при Обаме, Вова не сможет»

Сокурсник Владимира Путина Юрий ШВЕЦ: «Позволить себе с Трампом такие выкидоны, как при Обаме, Вова не сможет» Георгий ДАНЕЛИЯ: «Нынешняя российско-грузинская ситуация — жуткая трагедия, во мне все разрывается, я жалею, что до сегодняшнего дня дожил, и счастлив, что не дожил мой отец»

Георгий ДАНЕЛИЯ: «Нынешняя российско-грузинская ситуация — жуткая трагедия, во мне все разрывается, я жалею, что до сегодняшнего дня дожил, и счастлив, что не дожил мой отец» Владимир ЗЕЛЬДИН: «Мы собрались, и вошел Маяковский — красивый, мощный и такой высокий, что подпирал потолок»

Владимир ЗЕЛЬДИН: «Мы собрались, и вошел Маяковский — красивый, мощный и такой высокий, что подпирал потолок» Полковник СБУ Олег ЖИВОТОВ: «Отца экс-главы Луганской СБУ пытками принуждали вызвать сына в Донецк, а когда он отказался — убили»

Полковник СБУ Олег ЖИВОТОВ: «Отца экс-главы Луганской СБУ пытками принуждали вызвать сына в Донецк, а когда он отказался — убили» «Больше надуешь — громче хлопают»

«Больше надуешь — громче хлопают» Из полубогов в смертные. Что теперь?

Из полубогов в смертные. Что теперь? Дефлорация декларацией, или Парад уродов

Дефлорация декларацией, или Парад уродов Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги